너, MBTI가 뭐야?

요즘 세상에 누군가의 성향을 파악할 때 이것만큼 '효율적'인 물음이 있을까 싶다. 아예 자기소개에서 스스로 "제 MBTI는 OOOO입니다."라고 공개하고 들어가는 경우도 많다. 이게 유행(?)이 된지도 꽤 오래 된 것 같은데... 여전히 잘 살아남고 있는 걸 보면 신기할 따름이다. 이렇게 유행이 빠른 시대에.

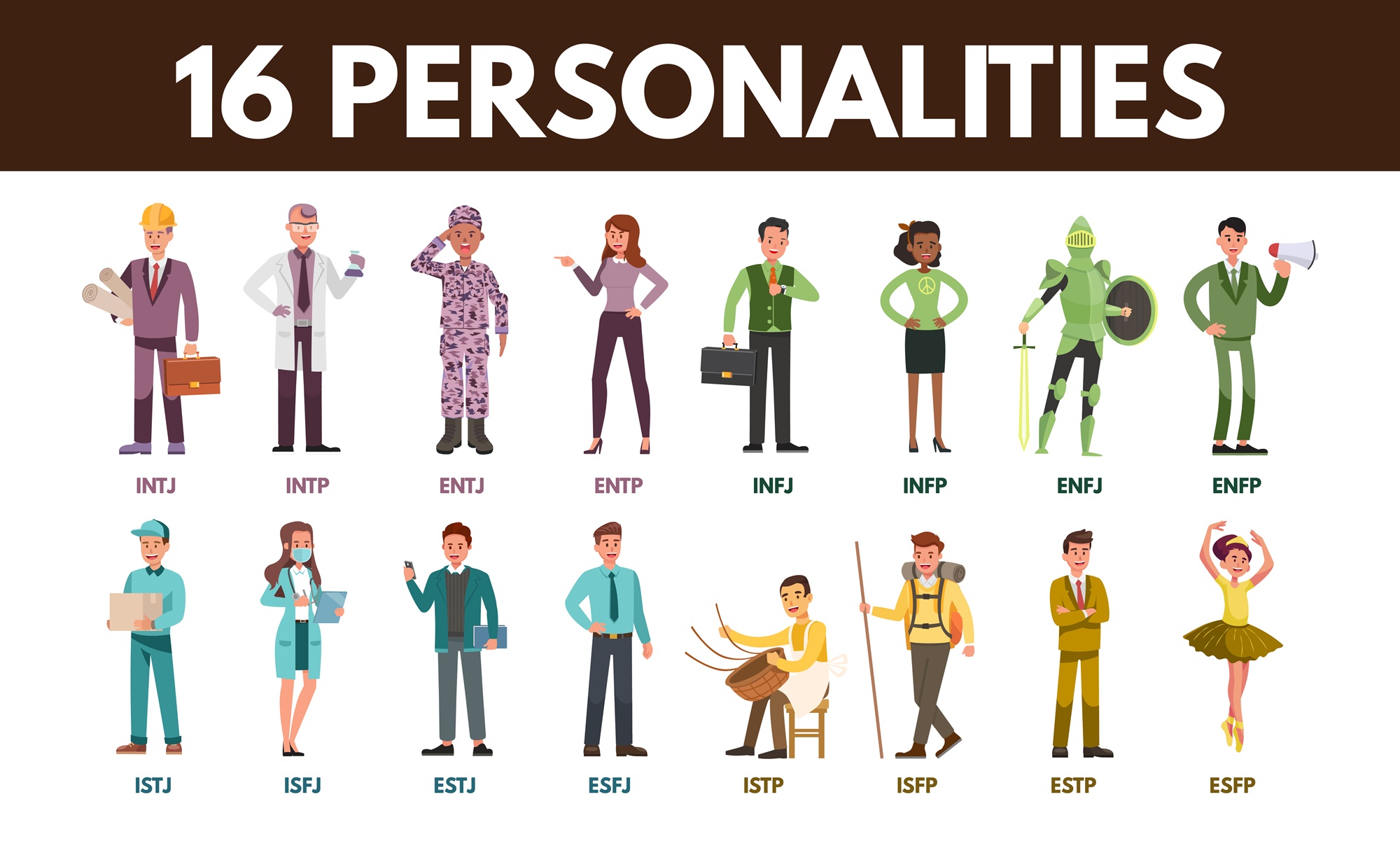

'성격(Personality)'이라는 건 참 복잡미묘한 개념이다. 당장 MBTI만 해도 16가지의 성격 유형을 제시하고 있지만, 그 본질을 아는 사람이라면 16가지라는 숫자는 눈속임에 불과하다는 것을 잘 알 것이다. 알면서도 그냥 우스갯소리라고 생각해서 적당히 즐기고 어울려주는 사람도 많을 테고.

문득 생각해보면, 하나의 '이야기'를 쓰고자 하는 사람 입장에서는 성격 유형 16가지만 있어도 충분하지 않을까 싶긴 하다. 수백 수천 명의 인물이 등장하는 군상극이 아닌 이상, 서로 성격이 다른 인물들 간의 갈등을 그려내기에는 저 정도면 충분하지 않을까? 솔직히, 군상극이라 해도 서로 성격이 같거나 비슷한 사람이 등장하는 게 별로 이상한 일은 아닐 테니까.

임시저장된 글들을 뒤져보다가 발견한 '성격'이라는 단어로, 또 생각이 끊어질 때까지 이어가보련다.

성격의 기초 이해하기

주위 다른 사람의 성격을 얼마나 이해하고 있는가? 아니, 그보다 먼저 나 자신의 성격은 잘 이해하고 있는가? 대부분 자신의 성격을 잘 안다고 생각하지만, 착각인 경우가 적지 않다. 애당초 성격이라는 개념 자체를 잘 이해하지 못하고 있는 경우도 많다.

성격은 일종의 '경향'이라 할 수 있다. 어떤 말과 어떤 행동을 주로 하는지, 어떤 상황에 처했을 때 대체로 어떤 결정을 내리는 편인지를 보여주는 개념이다. 여기서 중요한 것은 '경향(Tendency)'이라는 단어다. 이것이 왜 중요하냐 하면, 경향의 본질은 '100%가 아니'기 때문이다.

인간은 기계가 아니다. 철학적으로 보자면 인간은 '혼돈의 존재'라고 할 만큼 종잡을 수 없는 모습을 많이 보여준다. 때로는 매우 감정적이고, 때로는 매우 비합리적인 결정을 하기도 한다. 그 가운데서도 어느 정도 일관된 '경향'이 나타나는데, 그것이 바로 흔히 말하는 그 사람의 '성격'이다.

그러니까, 흔히 말하는 자신의 '욱하는 성질' 같은 것은 어쩌면 자신의 진짜 성격이 아닐 수도 있다. 그 '욱하는' 모습이 얼마나 자주 나타나는지에 따라 그것이 성격일 수도, 아닐 수도 있다는 이야기다.

작품에 등장하는 인물들의 성격을 설정하기 전에, 이러한 기본 개념을 이해하고 있어야 한다. 때때로 인물의 성격을 운운하면서 '이런 모습은 개연성에 맞지 않는다'라고 지적하는 독자들을 보곤 한다.

글쎄... 그 지적이 합당할 때도 분명 있겠지만... 애당초 성격의 본질은 '경향'이고, 어느 지점에서는 '혼돈'을 일으키는 것이다. 소심하고 답답하게만 행동하는 주인공이, 어느날 갑자기 눈깔이 휘까닥 돌아서 미친 대범함을 보이고 다닐 수도 있는 것이다. (물론 이를 설명하기 위한 어떤 '트리거'는 있어야겠지만.)

정리하자면, 인물의 성격은 '절대적인 공식'이 아니라는 것이다. 다만, 그렇다고 해서 너무 제멋대로 널뛰는 성격도 말이 안 되는 건 맞다. 다중인격이 아닌 이상 성격의 변화는 어느 정도 납득 가능한 범위 안에서 적절한 계기를 토대로 변주곡을 울려야 마땅하다.

'성격 모델' 활용하기

성격이라는 게 대충 어떤 개념인지 이해했다고 치자. 사실 완벽하게 이해하지 못해도 상관은 없다. 애당초 성격이라는 개념 자체가 완벽한 것이 아닌데, 완벽하게 이해하는 게 가능한 건지는 모르겠지만.

중요한 건, 개념을 이해한다고 해서 캐릭터 성격을 설정하는 게 쉬워지지는 않는다는 것이다. 오히려 개념을 이해하면 성격 설정이 더 어려워진다. 왠지 뭔가 중요한 작업처럼 느껴져서.

이럴 때 쓰기 좋은 것이 바로 현실에 존재하는 '성격 모델'이다. 당장 서론에 MBTI 이야기를 언급한 것도 그 때문이다. 다양한 성격의 기본형을 제시해주는 참 쓸만한 모델이라 할 수 있다.

MBTI 관련 자료는 굳이 공들여 찾지 않아도 도처에 널려 있다. 그중 이야기를 창작할 때 쓰기에 가장 좋은 자료를 꼽는다면, 유형별로 성향을 '요약해놓은 표현'들일 것이다. ISTJ = 청렴결백한 논리주의자, INFJ = 선의의 옹호자, INTJ = 용의주도한 전략가 이런 식으로 명시해놓은 것들 말이다.

혹은 INFP = 잔다르크형, ESTJ = 사업가형, ENTJ = 지도자형, ESTP = 수완 좋은 활동가형 처럼 표현한 것도 꽤 쓸만하다. 이런 유형들을 있는 그대로 쓰라는 것이 아니라, 기본적인 성격의 틀을 그릴 때 쓰면 좋다는 것이다. 이야기 구성에 따라 그대로 쓸 수 있다면 써도 무방하겠지만.

MBTI에 관한 자료는 너무 많아서 굳이 따로 정리해둘 필요는 느끼지 못했지만... 기회가 된다면 각각의 MBTI 유형들을 활용해서 '어떤 캐릭터를 만들 수 있는지'를 생각해보는 것도 재미있을 듯하다. 포스트 하나에 16개 유형을 다 담는 건 생 노가다 같으니, 적당히 쪼개려면 어떤 식이 좋을지도 정해야겠지만.

성격 기반의 갈등, 조화, 그리고 성장

완벽한 성격 같은 건 세상에 없다. 처음에 호기롭게 시작했다가, 끝매듭을 짓지 못하고 무너져 내리는 이야기들을 많이 봤다. 사실, 나 또한 그런 이야기를 쓰고 있는 인간 중 하나지만.

모든 이야기가 같은 이유로 무너져 내리는 것은 아니다. 다만, 어떤 유형들은 '인물의 변하지 않는 성격'이 문제가 돼 무너지기도 한다. 예를 들어, 시작부터 끝까지 초지일관으로 '겸손하고 이타적이며 도덕적인 모습'만을 보여주는 인물이 있다면 어떨까? 처음에야 매력적으로 보일 수도 있지만... 언젠가는 빛을 잃는다. 예측가능한 패턴이 반복되며 뻔하고 질질 끄는 이야기가 돼 버릴 수 있다.

한편, 처음부터 대놓고 '어딘가 나사가 빠진 듯한' 모습을 보여주는 인물을 주인공으로 채택하는 경우도 있다. 이런 인물은 본래 자연스럽게 자신의 결함 있는 부분을 채워나가는 '성장형 스토리'를 그리기에 적합하다. 그런데 이야기가 한참 전개되더라도 계속 그 나사 빠진 모습을 보여준다면, 이야기는 힘을 잃기 쉽다.

그런가 하면, 나사 빠진 주인공이 성장을 하긴 하는데, 별다른 계기도 보여주지 않고 그냥 어느날 갑자기 '뿅' 하고 각성하듯 성격이 변하는 경우도 있다. 이 또한 이야기가 무너져내리게 하는 원인 중 하나다.

앞서 '성격의 기초'를 이야기하면서 언급했듯, 성격은 그 자체로 100%를 의미하지 않는다. 맛탱이가 간 듯한 인물도 때때로 올바른 소리를 할 때가 있고, 늘 진중하고 사려깊은 행동을 하던 인물도 가끔씩 미친 짓거리를 할 수 있다. 그에 합당한 계기만 보여준다면 말이다.

성격과 성격 사이에는 필히 '관계'가 만들어진다. 어떤 성격은 사사건건 대립하고 갈등할 수밖에 없는 성격이다. 그러면서도 서로를 증오해서 꼴도 보기 싫어하는 사이가 있는가 하면, 매번 티격태격 다투면서도 정이 깊어져 함께 다니는 사이도 있다. 이러니 성격이란 종잡을 수 없는 것이다.

비슷한 원리로, 서로 부족한 점을 보완해주는 성격의 관계도 있다. 이것도 일반적으로는 원만한 관계를 상징하지만, 그 뒤치다꺼리가 지겨워 서로 갈라서는 전개가 만들어지기도 한다. 어떤 성격을 만들어내고 어떤 성격과 어떤 상호작용을 하게 만들 것인가? 이 질문 안에 이야기의 50%, 혹은 그 이상이 담겨있다는 것이 내 생각이다.

'Work Room _ 창작 작업 > 캐릭터 설정' 카테고리의 다른 글

| [설정 참고] 성격의 빅 파이브 이론 - 친화성 (2) | 2025.03.29 |

|---|---|

| [설정 참고] 성격의 빅 파이브 이론 - 외향성 (0) | 2025.03.28 |

| [설정 참고] 성격의 빅 파이브 이론 (0) | 2025.03.27 |

| [생각] 강력한 캐릭터 = 이야기의 열쇠 or 목표점, '적당한 선'이 필요하다 (0) | 2024.12.04 |

| [생각] 판타지 속 절대자, 신(神)은 과연 필요한가? (0) | 2024.12.03 |